विषयों और

विमर्शों का ताना-बाना बुनते हुए समाज निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है. साहित्य अत्यंत

सूक्ष्मता के साथ किसी भी बहस, विमर्श पर अपनी नजर बनाये रखता है, इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा

गया है. समय के साथ हुए अनेक परिवर्तनों को समाज ने स्वीकारा है किन्तु साहित्यिक

जगत ने ऐसा करने में बहुत हद तक कंजूसी की है, आज भी करता

है. इक्कीसवीं सदी आने के साथ ही वैश्विक रूप से बहुत कुछ बदला है. जीवन-शैली, मूल्यों, विचारों, परिवार, संस्कृति, रिश्तों आदि में न केवल परिवर्तन हुए हैं

वरन पुरातन ढाँचों का विखंडन, विध्वंस भी हुआ है. ये और बात है कि प्रत्येक

परिवर्तन, विखंडन, विध्वंस के साथ

विरोधात्मक स्वरों का उठना होता रहा किन्तु परिवर्तनों को आवश्यकतानुरूप स्वीकारा

भी जाता रहा. परिवर्तनों के इन्हीं विध्वंस और नव-निर्माण के क्रम से सामाजिक

ताने-बाने का विस्तार होता रहा.

साहित्य में

परिवर्तनों को स्वीकारने में खुलापन न मिलने को यदि आज की तारीख के सन्दर्भ में

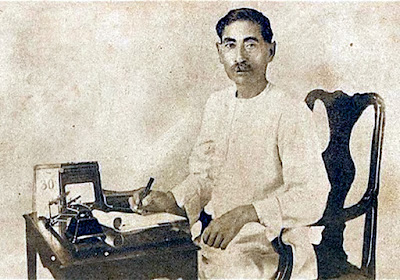

देखा जाये तो और भी स्पष्ट होता है. प्रतिवर्ष 31 जुलाई को साहित्य जगत में

प्रेमचन्द जयंती का आयोजन देश भर में होता है. इन आयोजनों, कार्यक्रमों में प्रेमचन्द

की परम्परा का जिक्र होता है, उनके साहित्य पर चर्चा होती है, उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला जाता है. इन सबके बीच कई सवाल भी खड़े

होते हैं किन्तु उन पर विमर्श की दृष्टि से विचार करने की बजाय एकांगी रूप में

विवाद किया जाता है. सवाल यह नहीं कि जिस कालखण्ड में प्रेमचन्द लेखन कर रहे थे, क्या उसी समय में उनके साथ कोई दूसरा लेखक साहित्य सृजन नहीं कर रहा था? सवाल यह भी नहीं कि जिस समय, परिस्थिति को देखते

हुए प्रेमचन्द ने कहानियों, उपन्यासों का लेखन किया वे

स्थितियाँ आज हैं अथवा नहीं? सवाल यह भी नहीं कि प्रेमचन्द

की साहित्यिक परम्परा दक्षिणपंथी हैं, वामपंथी हैं या फिर

कलावादी? सवाल यह भी नहीं कि प्रतिवर्ष जिस गम्भीरता से

प्रेमचन्द के विचारों को प्रासंगिक मानते हुए मात्र मंचीय परम्पराओं में प्रसारित

किया जाता है उनको उतनी ही गम्भीरता से आत्मसात क्यों नहीं किया जाता? सवाल यह भी नहीं कि आज की कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली पीढ़ी को प्रेमचन्द के

उस साहित्य द्वारा क्या सन्देश दिया जा रहा है जो आज से लगभग एक सदी पूर्व लिखा

गया था?

ऐसे सवाल इसीलिए

खड़े होते हैं क्योंकि हिन्दी साहित्य ने विस्तीर्ण रूप से सोचने में, नवोन्मेषी साहित्यकारों को आत्मसात

करने में दरियादिली नहीं दिखाई है. ऐसा लगभग प्रत्येक कालखंड में हुआ है जबकि नए

रचनाकार को, किसी भी नई रचना को आलोचना के केन्द्र में रखते

हुए उस पर स्वीकारात्मक दृष्टि नहीं डाली गई वरन अस्वीकरण भाव रखा गया. यदि प्रेमचन्द

के समकालीन लेखकों पर ही समीक्षात्मक रूप से विचार किया जाये तो जयशंकर प्रसाद,

राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह, शिवपूजन सहाय, राहुल

सांकृत्यायन, पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ आदि ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिनकी गद्य

रचनाओं का समग्र रूप में मूल्यांकन नहीं किया गया है. 1936 में प्रेमचन्द के निधन

से पूर्व ही जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा जैसे साहित्यकार अपने उपन्यासों के द्वारा साहित्यिक जगत में चमकने लगे थे. तत्कालीन साहित्यिक परिदृश्य में

प्रेमचन्द के समकालीन साहित्यकारों पर विहंगम दृष्टि क्यों नहीं आरोपित की गई,

इसके कारण भी तत्कालीन स्थितियों से निर्मित हुए होंगे लेकिन वर्तमान स्थितियों

में हिन्दी साहित्य के पाठ्यक्रमों से समकालीन साहित्यकारों का, नवोन्मेषी

साहित्यकारों का, रचनाओं का गायब रहना निश्चित ही अचंभित

करने वाला तो है ही, शोध का विषय भी है.

आज जैसे ही

पाठ्यक्रम परिवर्तन की चर्चा होती है, साहित्यकारों के नामों में बदलाव की बात होती है तो भूचाल सा आ जाता है,

ऐसा एकाधिक बार हो चुका है. सोचने वाली बात है कि इक्कीसवीं सदी में जबकि सोचने, समझने, काम करने, रहन-सहन आदि

का तरीका बदल चुका है; परिस्थितियों में परिवर्तन आ चुका है;

तकनीकी में परिवर्तन आ चुका है; सामाजिक ढाँचे में बदलाव

देखने को मिल रहे हैं; जीवन-मूल्यों में बदलाव आया है तब भी साहित्य

के नाम पर लगभग विलुप्त हो चुकी स्थितियों को थोपने जैसा कार्य किया जा रहा है. हिन्दी

साहित्य पाठ्यक्रमों में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक या कहें कि

शोध के स्तर तक प्रेमचन्द उपस्थित हैं. साहित्य महज पठन-पाठन का नहीं बल्कि खुद को

समाज के सापेक्ष समझने-समझाने वाला माध्यम है. एक पल को विचार कीजिये कि वैश्विक

मानकों से सम्बन्ध रखने वाली पीढ़ी किस तरह अतीत के उन मानकों के साथ समन्वय बनाएगी

जो अब अस्तित्व में ही नहीं हैं? आज के वैश्वीकरण दौर में

आज़ादी के पहले की मूल्य व्यवस्था से किस तरह तारतम्य जोड़ सकेगी? सुपरसोनिक गति का अनुभव करने वाली पीढ़ी बैलगाड़ी की गति को कैसे समझेगी?

विद्यार्थी वर्ग

में साहित्यिक उदासीनता का एक कारण यह भी है. पाठ्यक्रमों में आज भी वह साहित्य

आरोपित है जिसकी काल-सापेक्षता से वर्तमान पीढ़ी स्वयं को जोड़ नहीं पा रही है. ऐसा

नहीं है कि प्रेमचन्द को वर्तमान परिदृश्य में खारिज कर दिया जाये. इसे भी

पारिवारिक संरचना के रूप में समझने की आवश्यकता है. समय के साथ परिवार में प्राचीन

मूल्यों का सम्मान करते हुए नवीन अवधाराणाओं को स्वीकार लिया जाता है; बुजुर्गों के अनुभवों से लाभान्वित

होते हुए नव-विचारों को उन्मुक्त आकाश उपलब्ध कराया जाता है उसी प्रकार प्रेमचन्द

की साहित्यिक छाँव में नवोन्मेषी साहित्य को, साहित्यकारों

को भी पुष्पित-पल्लवित होने का अवसर मिलना चाहिए.